гӮЁгғӘгӮўгҒӢгӮүжӨңзҙў

гӮЁгғӘгӮўгҒӢгӮүжӨңзҙў

и©ігҒ—гҒҸжӨңзҙўгҒҷгӮӢ

и©ігҒ—гҒҸжӨңзҙўгҒҷгӮӢ

дёҰгҒ№жӣҝгҒҲ

иЎЁзӨә件数

жӨңзҙўзөҗжһң

гҖҗ第60еӣһдә¬гҒ®еҶ¬гҒ®ж—…гҖ‘2026е№ҙ1жңҲ26ж—ҘгҠҠ иІёеҲҮгғҗгӮ№гҒ§жҘҪгҖ…пјҒдёҖж—ҘгҒ§е·ЎгӮӢй–ӢйҒӢгғ„гӮўгғјпјҒпјҒгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ еӣӣзҘһзӣёеҝңгҒ®дә¬гҖҢдә¬йғҪдә”зӨҫгӮҒгҒҗгӮҠгҖҚгҖҖпјҠеҢ—гҒ«зҺ„жӯҰгҖҒжқұгҒ«и’јйҫҚгҖҒиҘҝгҒ«зҷҪиҷҺгҖҒеҚ—гҒ«жңұйӣҖпјҠгҖҖгҖҖпҪһзҘһиӢ‘гҒ«жҒҜгҒҘгҒҸйӣ…гҒ®гҒ“гҒ“гӮҚгҖң

-

-

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 12,800еҶҶ

-0件гҒ®дҪ“йЁ“и«Ү

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ–

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒйҠҖиЎҢжҢҜиҫј

гҖҗ第60еӣһдә¬гҒ®еҶ¬гҒ®ж—…гҖ‘2026е№ҙ2жңҲ8ж—ҘгҠҗ иІёеҲҮгғҗгӮ№гҒ§жҘҪгҖ…пјҒдёҖж—ҘгҒ§е·ЎгӮӢй–ӢйҒӢгғ„гӮўгғјпјҒпјҒгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ еӣӣзҘһзӣёеҝңгҒ®дә¬гҖҢдә¬йғҪдә”зӨҫгӮҒгҒҗгӮҠгҖҚгҖҖпјҠеҢ—гҒ«зҺ„жӯҰгҖҒжқұгҒ«и’јйҫҚгҖҒиҘҝгҒ«зҷҪиҷҺгҖҒеҚ—гҒ«жңұйӣҖпјҠгҖҖгҖҖпҪһзҘһиӢ‘гҒ«жҒҜгҒҘгҒҸйӣ…гҒ®гҒ“гҒ“гӮҚгҖң

-

-

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 12,800еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ–

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒйҠҖиЎҢжҢҜиҫј

гҖҗ第60еӣһдә¬гҒ®еҶ¬гҒ®ж—…гҖ‘2026е№ҙ1жңҲ30ж—ҘгҠҺгғ»2жңҲ5ж—ҘгҠҚгғ»2жңҲ13ж—ҘгҠҺ пјҠжүӢд»•дәӢгҒҢзҙЎгҒҗжӯҙеҸІгҒЁжңӘжқҘпјҠ гӮ·гғҘгғӯгҒ®иҖҒиҲ—гҒҢдјқгҒҲгӮӢ"дә¬гҒ®зІӢ"гҒЁдә¬йғҪеҲқйҖІеҮәгҖҢгғ’гғ«гғҲгғідә¬йғҪгҖҚзҸ зҺүгҒ®гғ©гғігғҒгғ“гғҘгғғгғ•гӮ§ пҪһгғӣгғігғўгғҺгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢеҝғиұҠгҒӢгҒӘжҷӮй–“гҒЁй–ӢжҘӯгҒӢгӮүй–“гӮӮгҒӘгҒ„жҙ—з·ҙгғӣгғҶгғ«гӮ’гҒ®гҒһгҒҚиҰӢпјҒзү№еҲҘеҶ…иҰ§д»ҳгҒҚпҪһ

-

-

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 9,800еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒйҠҖиЎҢжҢҜиҫј

жҶ§гӮҢгҒ®ж№ҳеҚ—гғ©гӮӨгғ•гҒ«з§ҳгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮөгӮ№гғҶгғҠгғ–гғ«гҒ«и§ҰгӮҢгӮӢеӨ§дәәж—…пҪһBENIRINGOгҒЁе·ЎгӮӢиЎЈйЈҹдҪҸз·ЁпҪһ

-

-

зҘһеҘҲе·қзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

зҘһеҘҲе·қзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 11,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲ

еҘҲиүҜзңҢеҫЎжүҖеёӮгҒ§гҒ®иЈҪжі•гҒ«гҒ“гҒ гӮҸгҒЈгҒҹйҶ¬жІ№дҪ“йЁ“гҒ§гҒҷпјҒ

-

-

еҘҲиүҜзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еҘҲиүҜзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 5,000еҶҶ пҪһ 7,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲ

гҒӮгҒ—гҒҢгҒҸгҒјгҒ®ж°·жҹұгҖҖи–ӘеүІгӮҠгҒҠжүӢдјқгҒ„гғ„гӮўгғјгҖҗж°·жҹұгғҒгӮұгғғгғҲгғ»ж°·жҹұгғ©гғігӮҝгғігғ»гӮёгғ“гӮЁд»ҳгҒҚгҖ‘

-

-

еҹјзҺүзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯ

еҹјзҺүзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 3,500еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ–

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

еҶҷд»ҸгӮ’гҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ гҒ‘гҒ®гҒҠе®ҲгӮҠгӮ’дҪңгӮҚгҒҶ

-

-

еӨ§йҳӘеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еӨ§йҳӘеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 5,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„гҖҒйҠҖиЎҢжҢҜиҫјгҖҒзҸҫең°жү•гҒ„

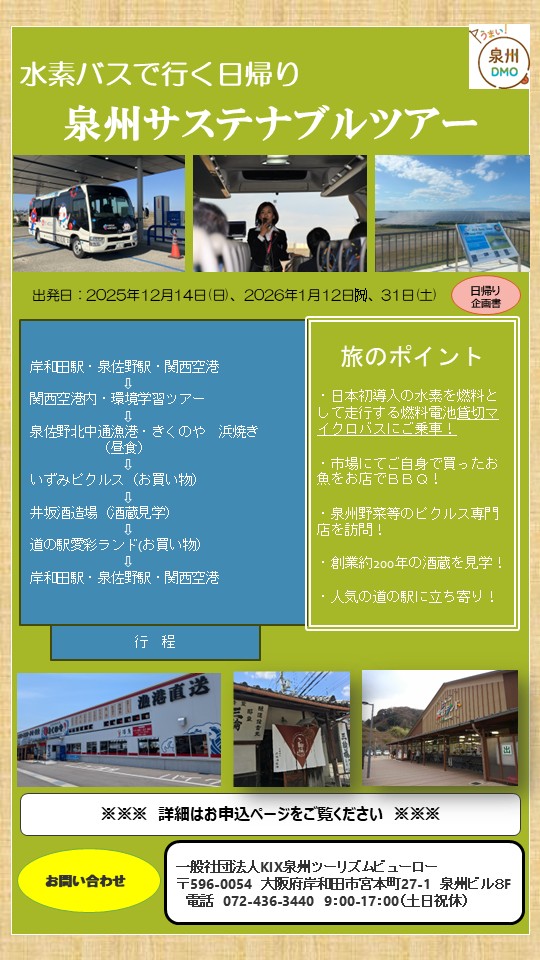

пҪһж°ҙзҙ гҒ§иө°гӮӢзҮғж–ҷйӣ»жұ гғҗгӮ№гҒ§иЎҢгҒҸпҪһжіүе·һгӮөгӮ№гғҶгғҠгғ–гғ«гғ„гӮўгғј

-

-

еӨ§йҳӘеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еӨ§йҳӘеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 21,300еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲ

е…ЁеӣҪгҒӢгӮүгҒӯгҒҺеҘҪгҒҚгҒҢйӣҶгҒҶгҖҢж–°йҮҢгҒӯгҒҺгҒҫгҒӨгӮҠгҖҚжәҖе–«гғ„гӮўгғјпҪһгӮӨгғҷгғігғҲгӮ’гӮҲгӮҠе……е®ҹгҒ•гҒӣгӮӢеҸӮеҠ иҖ…зү№е…ёд»ҳгҒҚгғ—гғ©гғіпҪһ

-

-

ж ғжңЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

ж ғжңЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 3,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲ

зҫҺеұұгҒӢгӮ„гҒ¶гҒҚгҒ®йҮҢ дёҖж–үж”ҫж°ҙиҰӢеӯҰгғ„гӮўгғјгҖҗи»ҪйЈҹд»ҳгҖ‘

-

-

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

дә¬йғҪеәң

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯгғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲ

зҡҶйҮҺй«ҳж ЎгҒ®з”ҹеҫ’гҒҢиҖғгҒҲгҒҹгғҗгӮ№гғ„гӮўгғјAгҖҺжҷ®ж®өгҒ§гҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дҪ“йЁ“гҖҸ

-

-

еҹјзҺүзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯ

еҹјзҺүзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 11,500еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

зҡҶйҮҺй«ҳж ЎгҒ®з”ҹеҫ’гҒҢиҖғгҒҲгҒҹгғҗгӮ№гғ„гӮўгғјBгҖҺйқ’жҳҘгҒЁиҮӘ然гӮ’жҘҪгҒ—гӮҒгӮӢж—…гҖҸ

-

-

еҹјзҺүзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯ

еҹјзҺүзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 10,500еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

гҖҗзү№еҲҘдҫЎж јгҖ‘пҪһжІіеҸЈж№–й§…гҒӢгӮүеҫ’жӯ©1еҲҶпјҒпҪһгҖҖдәӢеүҚдәҲзҙ„йҷҗе®ҡгҖҖзқҖзү©дҪ“йЁ“(жңҖеӨ§5жҷӮй–“)

-

-

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 4,800еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

иЎ—жӯ©гҒҚ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„гҖҒгӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

пҪһжІіеҸЈж№–й§…й§…еүҚгҒөгҒҳгҒ•гӮ“гғ—гғ©гӮ¶зҷәпҪһгҖҖеҜҢеЈ«гҒ®йә“гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢпјҒ иІёеҲҮгӮҝгӮҜгӮ·гғј 2жҷӮй–“гғ—гғ©гғі

-

-

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 28,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ иЎ—жӯ©гҒҚ гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

пҪһжІіеҸЈж№–й§…й§…еүҚгҒөгҒҳгҒ•гӮ“гғ—гғ©гӮ¶зҷәпҪһгҖҖиІёеҲҮгӮҝгӮҜгӮ·гғјгҒ§гӮҶгҒҸпјҒ еҜҢеЈ«еұұдә”еҗҲзӣ® 3жҷӮй–“гғ—гғ©гғі

-

-

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 48,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ–

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

пҪһжІіеҸЈж№–й§…й§…еүҚгҒөгҒҳгҒ•гӮ“гғ—гғ©гӮ¶зҷәпҪһгҖҖиІёеҲҮгӮҝгӮҜгӮ·гғјгҒ§гӮҶгҒҸпјҒ жІіеҸЈжө…й–“зҘһзӨҫгҒЁжҜҚгҒ®зҷҪж»қ 2жҷӮй–“гғ—гғ©гғі

-

-

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 28,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ–

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

пҪһжІіеҸЈж№–й§…й§…еүҚгҒөгҒҳгҒ•гӮ“гғ—гғ©гӮ¶зҷәпҪһгҖҖиІёеҲҮгӮҝгӮҜгӮ·гғјгҒ§гӮҶгҒҸпјҒ йқ’жңЁгғ¶еҺҹжЁ№жө·жҺўжӨң 2жҷӮй–“гғ—гғ©гғі

-

-

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 28,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ–

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

пҪһжІіеҸЈж№–й§…й§…еүҚгҒөгҒҳгҒ•гӮ“гғ—гғ©гӮ¶зҷәпҪһгҖҖиІёеҲҮгӮҝгӮҜгӮ·гғјгҒ§гӮҶгҒҸпјҒ ж–°еҖүеұұжө…й–“е…¬ең’гҒЁеҝ йңҠеЎ” 2жҷӮй–“гғ—гғ©гғі

-

-

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұжўЁзңҢ

гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 28,000еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

гҖҗеҫҖи·ҜпјҡеӨ§зҹіз”°й§…15пјҡ30зҷәгғ»еҫ©и·ҜпјҡйҠҖеұұжё©жіү17пјҡ50зҷәгҖ‘еҶ¬гҒ®йҠҖеұұжё©жіүж•Јзӯ–еҫҖеҫ©гғҗгӮ№гғ„гӮўгғјпјңеӨ§зҹіз”°й§…вҮ”йҠҖеұұжё©жіүпјһ

-

-

еұұеҪўзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұеҪўзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 5,500еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж–ҮеҢ–иІЎ иЎ—жӯ©гҒҚ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲ

2025е№ҙеәҰGOORBYгҖҢең°ж—…-1гӮ°гғ©гғігғ—гғӘгҖҚ第1дҪҚгҒ«йҒёгҒ°гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹпјҒгҖҖрҹҗ—рҹҗөеұұеҸЈзңҢе®ҮйғЁеёӮрҹҗ’рҹҗ«гҖҖеӨҡгҖ…иүҜең’й•·гҒЁгӮҒгҒҗгӮӢгҖҢгҒЁгҒҚгӮҸеӢ•зү©ең’гҖҚгҖҖпҪһгӮўгғ«гғ‘гӮ«гҒ®жҜӣгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгӮігғјгӮ№гӮҝгғјгӮ’гҒӨгҒҸгӮҚгҒҶпјҒгғҗгғғгӮҜгғӨгғјгғүгӮӮзү№еҲҘе…¬й–ӢпјҒпҪһ

-

-

еұұеҸЈзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯ

еұұеҸЈзңҢ

еҚідәҲзҙ„ еӢҹйӣҶдёӯеӨ§дәәж–ҷйҮ‘ 2,400еҶҶ

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гғ¬гғ“гғҘгғјгҒҜгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“

гҒқгҒ®д»–ж•Јзӯ– иҰӢеӯҰ

жұәжёҲж–№жі•пјҡ гӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгҖҒгӮігғігғ“гғӢжү•гҒ„

ж—Ҙжң¬иӘһ

ж—Ҙжң¬иӘһ English

English